1-L'immunité innée

Exercice 1 - Les récepteurs TLR

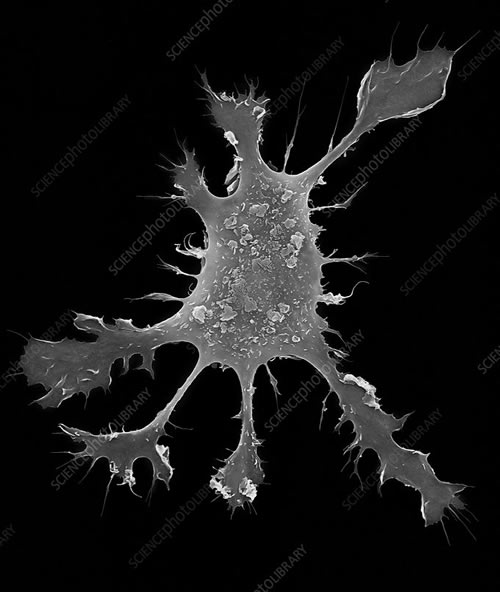

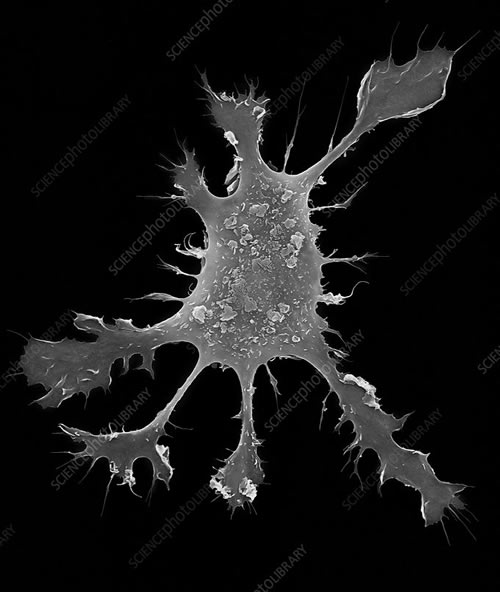

Document 1 - Les cellules dendritiques

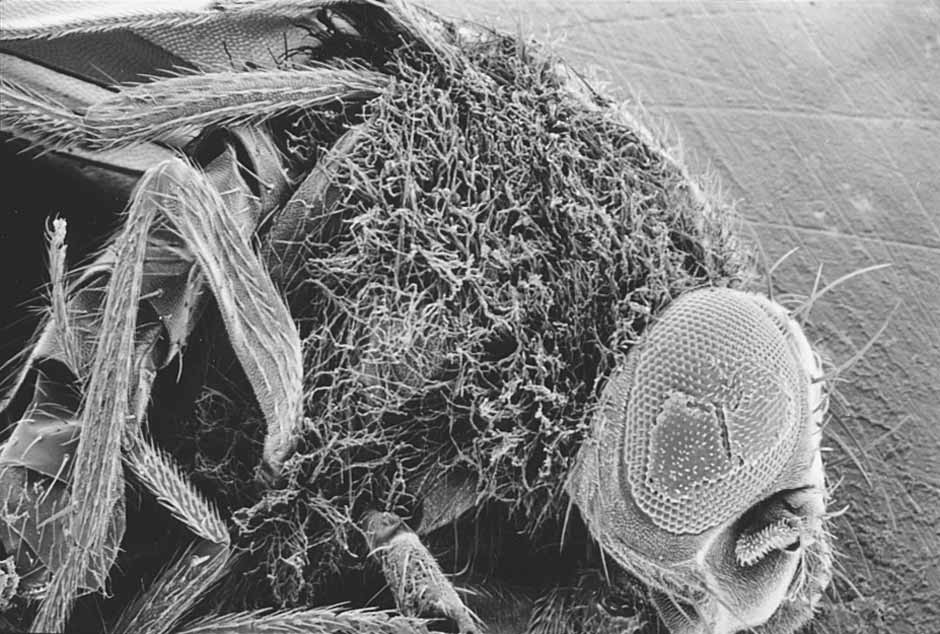

Les cellules dendritiques sont pourvues de longs prolongements cytoplasmiques, capables de phagocytose. Chez les Vertébrés, elles résident préférentiellement dans certains tissus (la peau et les muqueuses respiratoires, digestives et génitales).

Les cellules dendritiques sont pourvues de longs prolongements cytoplasmiques, capables de phagocytose. Chez les Vertébrés, elles résident préférentiellement dans certains tissus (la peau et les muqueuses respiratoires, digestives et génitales).

Source : https://www.sciencephoto.com/media/873710/view/human-dendritic-cell-sem

Dans cette vidéo, une cellule dendritique "ramasse" des spores de champignon (les petites boules).

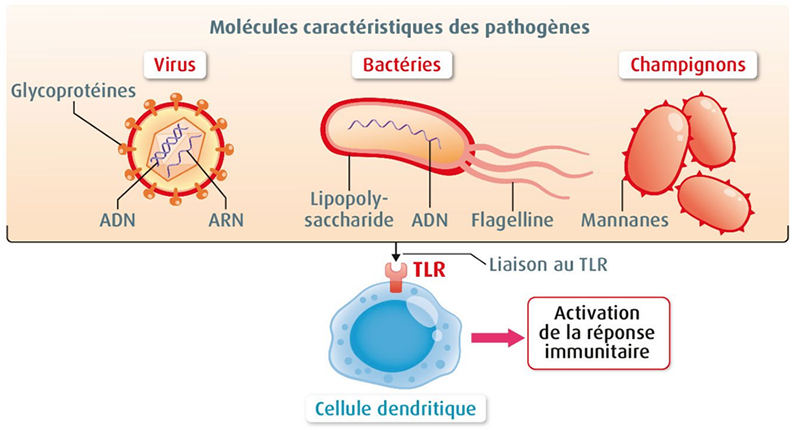

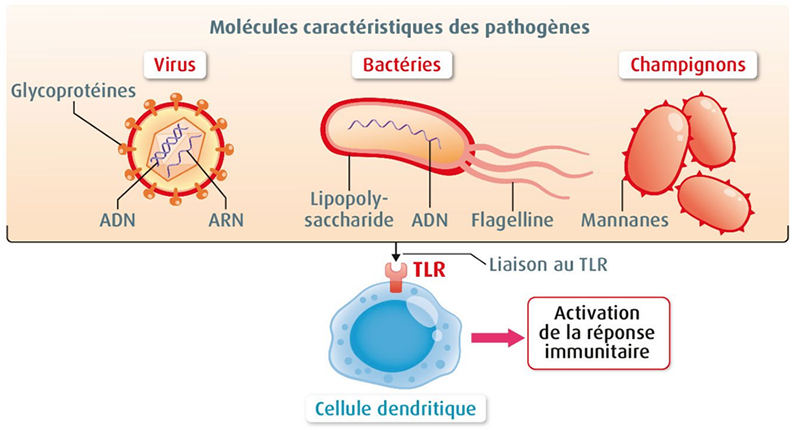

Document 2 - Les récepteurs TLR

Les cellules dendritiques portent à la surface de leur membrane des protéines, les récepteurs TLR, sur lesquels les agents pathogènes peuvent se fixer par l'intermédiaire de molécules de leur paroi. Il existe une dizaine de types de récepteurs TLR, chaque type étant spécifique d'une molécule particulière d'un agent infectieux.

Une petite remarque épistémologique

Une autre façon de décrire la fixation d'un agent pathogène sur une cellule dendritique est de dire que celle-ci "reconnait" l'agent pathogène grâce à son récepteur TLR. On peut lire des interprétations beaucoup plus "imaginatives" de ce rapprochement entre deux molécules, par exemple : "Comment les sentinelles de l’immunité traduisent les données microbiennes qu’elles reçoivent en instructions immunologiques ?" (http://www.ciml.univ-mrs.fr/fr/science/lab-philippe-pierre/biologie-des-cellules-dendritiques). Les termes de "sentinelle", "traduction", "données", "réception", "instruction"… ne sont pas des faits d'observation mais des modèles. On peut les employer, mais en gardant à l'esprit qu'ils ne représentent pas la réalité mais seulement une interprétation (ici en termes empruntés à la théorie de l'information) des faits d'observation dont on dispose.

Source : Belin, livre de spécialité SvT de 1e

- Aller sur le logiciel de modélisation de molécules en ligne Libmol.org.

- Taper "TLR" dans la librairie de molécules et sélectionner "Un complexe entre récepteurs de l'immunité innée, TLR1 et TLR2, et une lipoprotéine bactérienne".

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel Libmol pour illustrer la fixation d'une molécule bactérienne sur les récepteurs TLR1 et TLR2.

- Fiche technique : Libmol (pdf)

Rôle des récepteurs TLR

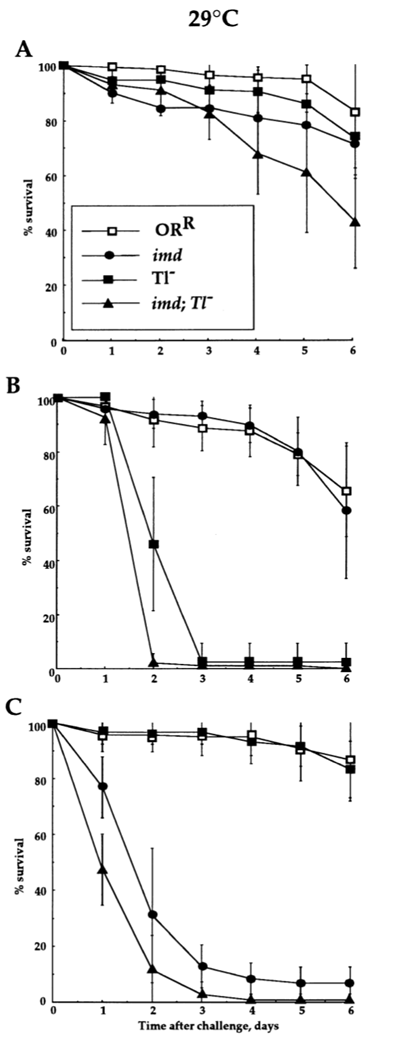

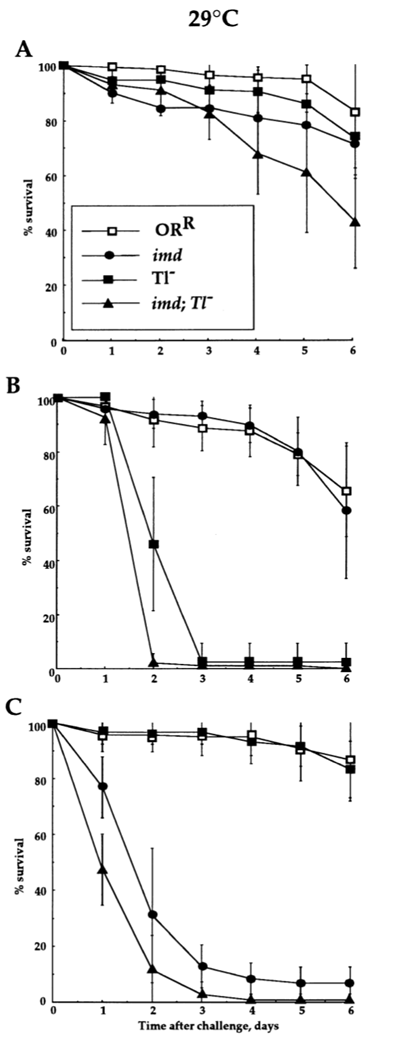

Source : The Dorsoventral Regulatory Gene Cassette spätzle/Toll/cactus Controls the Potent Antifungal Response in Drosophila Adults |

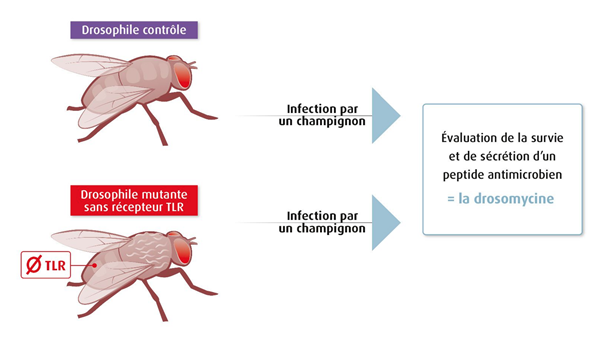

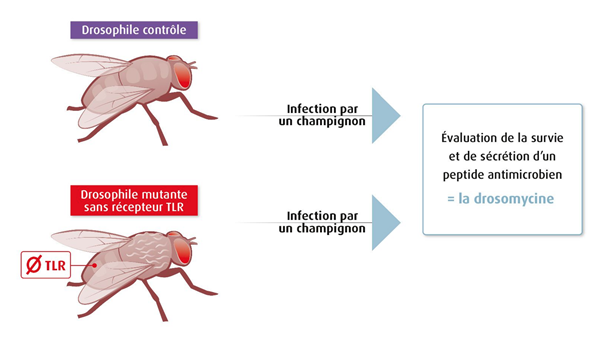

Des chercheurs ont fabriqué des drosophiles mutantes chez lesquelles le gène des récepteurs TLR n'est pas exprimé. Ils ont ensuite comparé la résistance à une mycose de ces drosophiles à celle des drosophiles sauvages.

- une mycose : une infection par un champignon

Source : Belin, livre de spécialité SvT de 1e

Cette résistance a été évaluée par le taux de survie, de drosophiles sauvages (ORR) mutées soit sur le gène TLR (Tl-), soit sur un gène du système immunitaire (imd), soit sur les deux gènes (imd;Tl-). On injecte à ces drosophiles adultes un même volume, soit d'eau (A), soit d'une suspension de spores de champignon (B), soit d'une suspension de bactéries E. coli (C). Les résultats sont présentés dans les graphiques ci-contre.

- taux de survie : proportion de mouches vivantes après n jours

La quantité d'une substance antimicrobienne produite par les drosophiles, la drosomycine, a été également mesurée chez des individus mutés (TLR-) et sauvages (TLR+) :

| |

TLR+ |

TLR- |

| Drosomycine (UA) |

7,6 |

0,9 |

|

Conservation des récepteurs TLR au cours de l'évolution des espèces

|

- Aller sur le logiciel de traitement de séquences en ligne Anagène (1S-gen /mendel).

- Ouvrir les séquences ci-contre (il s'agit de protéines) en faisant une recherche dans l'onglet "mots-clés".

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour construire un arbre phylogénétique à partir des données.

|

Pistes d'exploitation

- Résumer les mécanismes permettant aux drosophiles sauvages de résister à une infection par un champignon.

- Montrer que la protection conférée par les récepteurs TLR est spécifique d'un type d'agents infectieux.

- Mettre en évidence la conservation des protéines TLR au cours de l'évolution des espèces.

- sauvage : se dit d'un individu ne portant pas les allèles mutés étudiés. Dans un génotype, on le note généralement avec le symbole "+", éventuellement associé au nom du gène (exemple TLR+), et dans ce cas on note l'allèle muté "-" (exemple TLR-).

Des mécanismes de défense immunitaire innée se rencontrent chez la plupart des êtres vivants qui les protègent contre divers agents pathogènes (bactéries, champignons, virus…). Certains de ces mécanismes ont été très conservés au cours de l'évolution des espèces.

Des mécanismes de défense immunitaire innée se rencontrent chez la plupart des êtres vivants qui les protègent contre divers agents pathogènes (bactéries, champignons, virus…). Certains de ces mécanismes ont été très conservés au cours de l'évolution des espèces. Les cellules dendritiques sont pourvues de longs prolongements cytoplasmiques, capables de

Les cellules dendritiques sont pourvues de longs prolongements cytoplasmiques, capables de