10-L'évolution comme grille de lecture du monde

Dossier 3 - L'évolution au jour le jour

Certaines mycoses humaines (infections par des champignons) deviennent de plus en plus résistantes.

Certaines mycoses humaines (infections par des champignons) deviennent de plus en plus résistantes.

- On veut expliquer l'origine de la résistance des champignons et proposer des solutions.

Notions évoquées dans ce dossier

Source : https://www.cdc.gov/fungal/aspergillus-resistance.html

Document 1 - L'aspergillose

L'aspergillose est une maladie provoquée essentiellement par l'espèce Aspergillus fumigatus. Ces champignons attaquent majoritairement les poumons mais ils peuvent atteindre d'autres parties du corps comme le cerveau. Généralement ils sont inoffensifs car le système immunitaire les combat rapidement mais les personnes asthmatiques ou immunodéprimées (patients ayant reçu une greffe, un traitement anticancéreux ou atteint du SIDA) peuvent développer des formes graves voire mortelles.

Chaque année dans le monde, environ 500 000 personnes sont touchées par cette maladie. Les traitements (médicaments aux triazoles) doivent durer plusieurs mois mais les effets secondaires (intolérances digestives, hépatiques, cardiovasculaires...) obligent souvent à les arrêter avant la guérison. Les quantités d'antifongiques utilisées chaque année en médecine restent faibles car il y a peu de patients.

D'autre part, ces traitements sont inefficaces pour une partie des patients qui en meurent. Cette résistance du champignon au triazole est très variable selon les endroits : 10% en moyenne en France mais elle atteint 90% dans certaines régions des Pays-Bas. Elle est partout en augmentation.

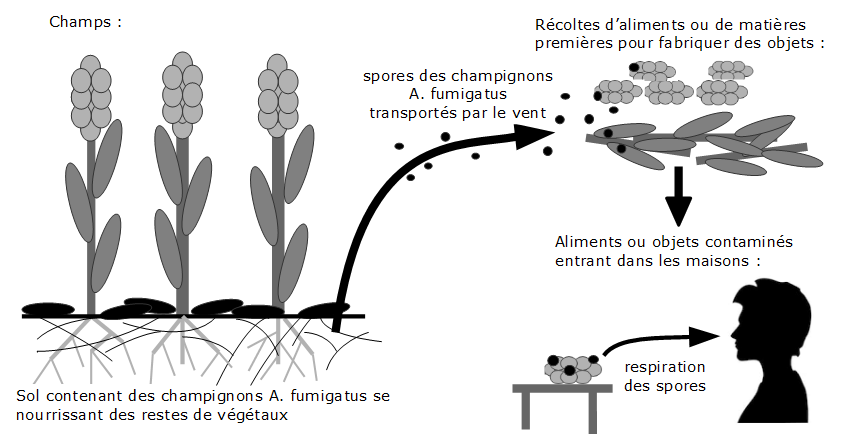

Document 2 - Cycle de vie d'Aspergillus fumigatus

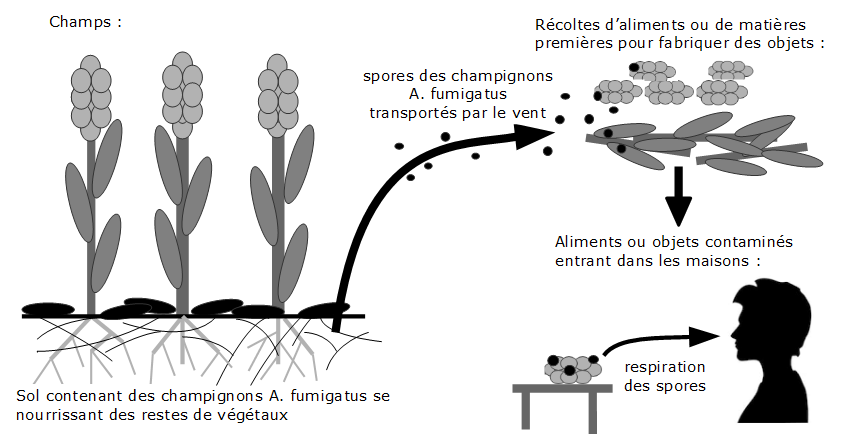

Aspergillus fumigatus est un champignon filamenteux vivant dans le sol de nombreux milieux : champs, forêts... Il se nourrit des matières végétales en décomposition et attaque fréquemment les cultures horticoles ; il peut se développer sur les raisins blessés mais n'attaque pas les autres cultures.

Aspergillus fumigatus est un champignon filamenteux vivant dans le sol de nombreux milieux : champs, forêts... Il se nourrit des matières végétales en décomposition et attaque fréquemment les cultures horticoles ; il peut se développer sur les raisins blessés mais n'attaque pas les autres cultures.

Ce champignon se reproduit et se propage grâce à de minuscules spores transportées par l'air et par l'eau. Les spores germent dès que les conditions sont favorables et forment de nouveaux filaments qui se nourrissent à leur tour de restes végétaux. On trouve souvent ses spores sur les grains et les pailles des céréales et sur les récoltes maraîchères, ce qui oblige les agriculteurs à être vigilants pendant le stockage de leurs produits. Transportés par les vents, ces spores se retrouvent aussi sur les aliments, dans l'air et les poussières des maisons. Ils contaminent alors les personnes qui les inhalent.

Document 3 - Les traitements agricoles

Les champignons filamenteux peuvent être tués par plusieurs types d'antifongiques mais les triazoles sont les plus utilisés car ils sont les plus efficaces contre de nombreuses espèces de champignons. On en répand environ 100 g par hectare de surface cultivée. Une partie des molécules de triazoles atteint les sols où elles persistent plusieurs mois.

En agriculture intensive, les traitements azolés, utilisés depuis les années 70, sont fréquents et utilisés de manière préventive, c’est-à-dire avant que le champignon soit détecté sur les plantes cultivées. Les maladies se répandent en effet très vite dans les monocultures très sensibles aux micro-organismes pathogènes du fait de l'absence de biodiversité génétique.

Document 4 : Apparition d'une pharmacorésistance

Les traitements antifongiques aux triazoles perturbent la membrane plasmique des cellules des champignons en bloquant l'action d'une enzyme appelée CYP 450.

Parmi tous les champignons présents dans l'environnement, certains ont des versions différentes de l'enzyme CYP 450 suite à des mutations plus ou moins anciennes. Chez ces individus, les triazoles s'accrochent mal ou ne s'accrochent pas du tout aux enzymes CYP 450 et ces champignons survivent et se multiplient.

Les mutations sont aléatoires et arrivent régulièrement. Si certaines mutations rendent résistantes aux triazoles, d'autres au contraire peuvent faire perdre cette résistance.

Tableau indiquant les proportions de champignons du sol résistants aux triazoles en fonction de l'utilisation des fongicides :

Document 5 : Limites de la propagation des organismes pathogènes

Régulation des effectifs de proies et de prédateurs

Dans les milieux non agricoles, les organismes pathogènes ne se répandent pas aussi vite d'une plante à une autre que dans les champs.

Les milieux naturels comme les forêts ou les prairies sont peuplés d'au moins plusieurs dizaines d'espèces végétales différentes. Les pathogènes ne peuvent infecter qu'une petite partie de ces espèces car il leur faut les "bonnes" molécules sur leur surface pour s'accrocher et se reproduire dans un organisme. De plus, chaque espèce est constituée d'individus génétiquement différents et certains bloquent très rapidement la multiplication des pathogènes dans leur organisme.

La propagation des organismes est limitée également par la prédation et la compétition (pour l'alimentation).

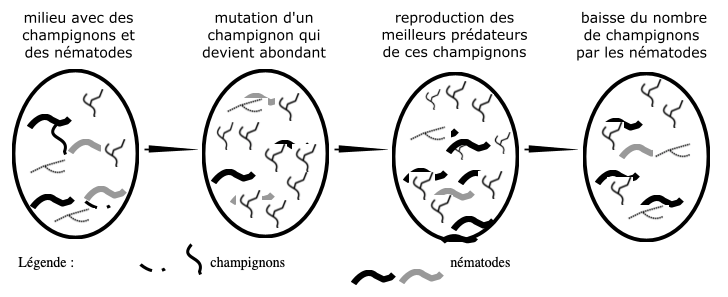

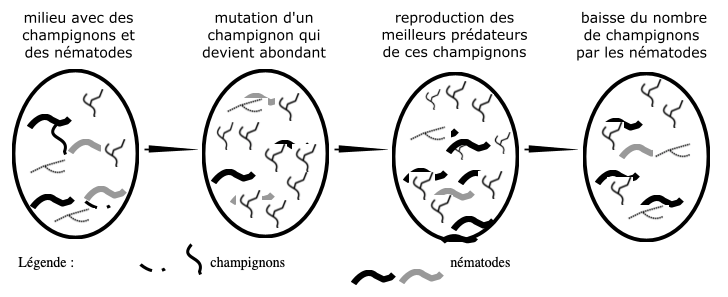

Parmi les prédateurs, certains petits nématodes se nourrissent de champignons. Ces vers mycophages ont également une grande diversité entre individus : si des champignons deviennent abondants suite à une mutation qui leur permet de se reproduire davantage, certains nématodes seront plus performants pour s'en nourrir que d'autres et ces vers vont devenir à leur tour plus abondants. Dans un écosystème avec une bonne biodiversité, les populations régulent donc mutuellement leurs effectifs.

Schéma montrant les liens entre les populations de champignons et de nématodes :

Compétition au sein de la même espèce

De nombreuses espèces de champignons peuvent avoir les mêmes besoins : elles utilisent le même espace dans le sol ou se nourrissent des mêmes végétaux. Elles sont donc en compétition pour ces ressources et certains champignons sont capables de produire des molécules attaquant les autres champignons.

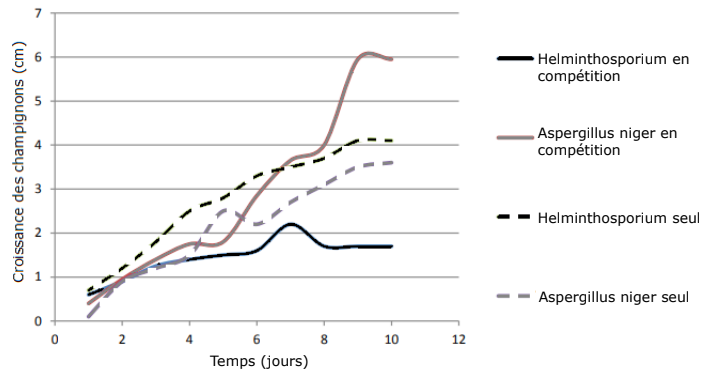

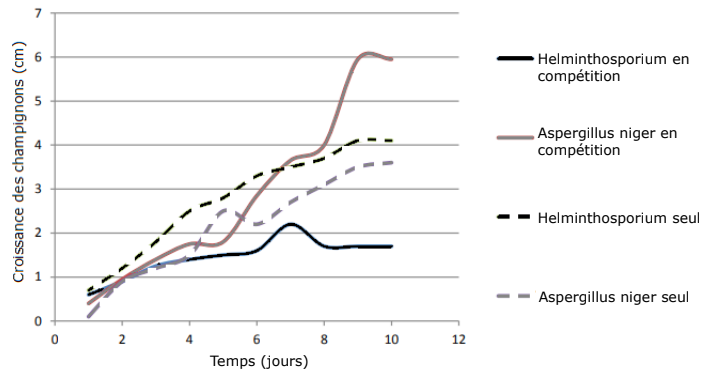

Pour tester l'effet de cette compétition, des scientifiques ont mis en culture dans des boîtes deux champignons vivants dans les champs de blé. L'un est un pathogène du blé mais l'autre vit autour des racines des blés sans blesser les plantes. Les champignons ont été cultivés séparément ou ensemble. Après 10 jours, leur croissance a été mesurée. Les résultats sont visibles dans le graphique ci-dessous.

Graphique comparant le développement de Helminthosporium (pathogène) et d'Aspergillus niger (non pathogène) :

Source : Laetitia Beiller

Pistes d'exploitation

- À l'aide des documents et de vos connaissances, expliquer l'origine de la résistance des Aspergillus fumigatus aux triazoles.

- Proposer des moyens d'action pour lutter contre cette pharmacorésistance.

Certaines mycoses humaines (infections par des champignons) deviennent de plus en plus résistantes.

Certaines mycoses humaines (infections par des champignons) deviennent de plus en plus résistantes. Aspergillus fumigatus est un champignon filamenteux vivant dans le sol de nombreux milieux : champs, forêts... Il se nourrit des matières végétales en décomposition et attaque fréquemment les cultures horticoles ; il peut se développer sur les raisins blessés mais n'attaque pas les autres cultures.

Aspergillus fumigatus est un champignon filamenteux vivant dans le sol de nombreux milieux : champs, forêts... Il se nourrit des matières végétales en décomposition et attaque fréquemment les cultures horticoles ; il peut se développer sur les raisins blessés mais n'attaque pas les autres cultures.