2-La complexité du système climatique

Dossier 1 - Variations du climat global sur Terre - Corrigé

Document 1 - Variations climatiques globales

- En quoi le réchauffement global actuel ne semble-t-il pas "normal" ?

Présentation du document :

Les graphiques représentent l'écart à la moyenne, c'est-à-dire la différence entre la température à une date donnée et une valeur de référence.

- par convention, cette référence est la moyenne mondiale des températures entre 1961 et 1990 ;

- si, à une date donnée, l'écart vaut zéro (par exemple il y a 400000 ans), cela ne veut pas dire qu'il faisait 0°C à cette époque mais la même température que la moyenne entre 1961 et 1990 (c'est-à-dire 11,8°C) ;

- il ne faut donc pas confondre cet écart (valeur relative) avec une température (valeur absolue) : les graphiques montrent donc la variation de la température par rapport à une valeur de référence (qui est repérée par la ligne horizontale coupant l'axe des ordonnées à l'origine).

- On appelle cet écart par rapport à une référence une "anomalie" (ici une anomalie de température).

Les différents graphiques représentent la même grandeur, mais à des échelles de temps (et des durées) différentes, ce qui permet de "zoomer" progressivement, et donc de gagner en précision (tout en perdant en "largeur de vue", c'est-à-dire en durée).

Analyse du document :

Sur la période considérée (de -500 MA à l'actuel), les écarts de températures ont varié entre -6° et +14° par rapport à la référence, soit une amplitude de 20°.

Cette référence valant 11,8°C, cela veut dire que la température sur Terre a oscillé depuis 500000 ans entre 5,8°C et 25,8°C. Notez qu'avec une température inférieure à 0,8°C de la moyenne 1961-1990, on était déjà dans un "petit âge glaciaire"… et qu'on se dirige vers un réchauffement de plus de 2°C ! Ce petit âge glaciaire a inspiré à Brueghel l'Ancien des tableaux devenus célèbres.

On note :

- de -500 à -100 MA, de très grandes variations de la température, avec des écarts de -4 à +14° ;

- depuis 50 MA, un refroidissement global progressif, plus rapide entre -50 et -10 MA qu'après ;

- une oscillation périodique (avec une période de 100000 ans) entre -800 et -100 kA ;

- une relative stabilité de la température depuis 11 kA (avec des écarts inférieurs à 0,5°C) ;

- un réchauffement rapide depuis le "petit âge glaciaire" du Moyen-Âge.

Même si la planète a connu des époques beaucoup plus chaudes que l'actuelle, ce dernier réchauffement ne semble pas "normal" de part sa rapidité à l'échelle des temps géologiques.

Les données récentes confirment, année après année, cette accélération du réchauffement.

k : millier, M : million

Une température (valeur absolue) se note avec l'unité (ici le Celsius noté C), alors qu'un écart (valeur relative) peut se noter sans (puisque qu'un écart de 1° est le même, qu'il s'agisse de degré Celsius ou Fahrenheit par exemple).

Document 2 - Un marqueur climatique : le pollen

- Expliquer comment la palynologie permet d’établir les variations du climat.

Les grains de pollen se forment dans les étamines, organes reproducteurs mâles des plantes à fleur. Ce sont des grains arrondis ou ovoïdes, de quelques micromètres à quelques centaines de micromètres de diamètre, le plus souvent jaunes. Déposés sur le pistil (partie femelle d’une plante) par le vent ou des insectes, les grains de pollen germent et les gamètes mâles qu’ils contiennent fécondent les ovules (gamètes femelles). Le pistil se transforme alors en fruit et les ovules en graines (voir cours spécifique).

La récolte et l'analyse des grains de pollen déposés à une époque donnée permet de reconstituer certaines des conditions climatiques de cette époque car :

- un grain de pollen peut se conserver très longtemps car sa double paroi (intine et exine, voir doc. "structure") le met à l'abri de la décomposition, jusqu'à plusieurs milliers d'années si les conditions le permettent (basse température, absence de dioxygène et de microbes) des tourbières, voir le doc. "tourbières") ;

- un grain de pollen est spécifique de l'espèce végétale qui le produit (grâce à une forme et des ornementations particulières, voir doc. "morphologie"), ce qui permet d'identifier une espèce végétale uniquement à l'aide de son pollen ;

- une espèce végétale donnée se développe dans des conditions climatiques particulières (température, humidité, ensoleillement…), ce qui permet d'associer un climat à un végétal donné (ou plutôt, à un ensemble d'espèces qui ont les mêmes exigences climatiques, voir doc. "reconstitution des variations climatiques" et tableaux des aptitudes écologiques).

Cependant, cette méthode a ses limites :

- Les fourchettes de température sont assez larges, de même que celles des autres paramètres climatiques.

- Les grains de pollens ne sont conservés en grande quantité que dans les « pièges » constitués par les mousses, ce qui fait que seules les anciennes tourbières permettent d’en récolter suffisamment (voir doc. "les pièges à pollen").

- Les proportions de pollens récoltés dépendent de la quantité produite par chaque plante, des moyens de dispersion (vent ou insectes), des distanes parcourues…

Cependant, appliquée avec méthode, cette technique permet de reconstituer de manière très robuste les paléoclimats de certaines régions.

En conclusion, lorsqu’on identifie, grâce aux grains de pollen, les plantes qui vivaient à un endroit donné à une époque passée, on peut en déduire le type de climat qui régnait à cet endroit à cette époque (son paléoclimat).

On utilise le principe de l’actualisme, selon lequel une espèce végétale donnée a les mêmes exigences climatiques actuellement et par le passé.

- Reconstituer les variations climatiques dans les Vosges sur les 10000 dernières années à l'aide du diagramme pollinique.

Le diagramme pollinique à analyser représente, en fonction de la profondeur du prélèvement, l’abondance de 5 types de grains de pollen, provenant de 5 espèces d’arbres : Bouleau, Pîn, Noisetier, Chêne et Hêtre.

Les techniques de datation relative et absolue (voir cours spécifique) permettent d’estimer l’âge des sédiments. Le plus souvent, plus les couches sont profondes et plus elles sont anciennes : le diagramme pollinique représente donc la proportion de chaque type de pollen en fonction du temps (ici, de l’actuel à -10 000 ans).

survoler l'image pour voir les exigences climatiques

Le pollen de Noisetier, de Chêne et de Hêtre n’est présent qu’au-dessus de 3,5 m de profondeur ; en-dessous, le pollen de Bouleau et de Pîn abonde : il y a 10 000 ans se trouvait donc à l’emplacement actuel de cette tourbière vosgienne une forêt mixte de Bouleau et de Pîn, remplacée, il y a environ 7 000 ans, par une Chênaie-Hêtraie avec un sous-bois de Noisetiers.

La région a donc connu un épisode plus chaud et sec (de -7000 à -500 ans) entre deux périodes plus froides et humides. Actuellement, la région est moins ensoleillée qu’elle ne l’a été par le passé.

Document 3 - Un marqueur climatique : les glaciers et les traces d'érosion glaciaire

- Expliquer comment on peut savoir que des glaciers existaient il y a plusieurs centaines de millions d'années et reconstituer leur extension.

Il existe différents "marqueurs" de l'existence passée d'un glacier :

- les tillites, roches formées de blocs et de graviers de différentes tailles, proviennent de l'érosion d'une montagne. Avant de se compacter, ces débris s'accumulent sous forme de moraines sur les côtés et à l'avant des glaciers ;

- l'aspect lisse, souvent strié, "moutonné" ou "en dos de baleine" de blocs de roches provient du "polissage" par un glacier qui auparavant les surmontait. Cette érosion glaciaire est très intense du fait du poids de la glace et de son déplacement (par gravité) ;

- une vallée en forme de la lettre "U" signe l'érosion d'une ancienne montagne par un glacier ;

- les "pierres égarées" sont des roches isolées, parfois très grosses, posées sur un sol de nature géologique différente, ce qui prouve qu'elles ont été transportées lors de l'avance d'un glacier puis laissées sur place lors de sa fonte.

Pour reconstituer l'extension des glaciers à une époque géologique donnée, les chercheurs cartographient ces marqueurs (datées de cette époque) et déterminent leur limite la plus éloignée des pôles nord et sud (ce qui indique les régions les plus près de l'équateur qui étaient couvertes de glaciers à cette époque).

L'orientation des stries et des "dos de baleine" (et d'autres indices) permet même de déterminer la direction et le sens d'écoulement des glaciers et ainsi de déterminer le lieu de leur formation (l'endroit où la neige s'accumulait puis se transformait petit à petit en glace).

Question pour "spécialistes"

Le climat du Permo-Carbonifère

La carte ci-dessous représente la localisation et la nature de certaines roches et fossiles datés du Carbonifère.

-

Coup de pouce

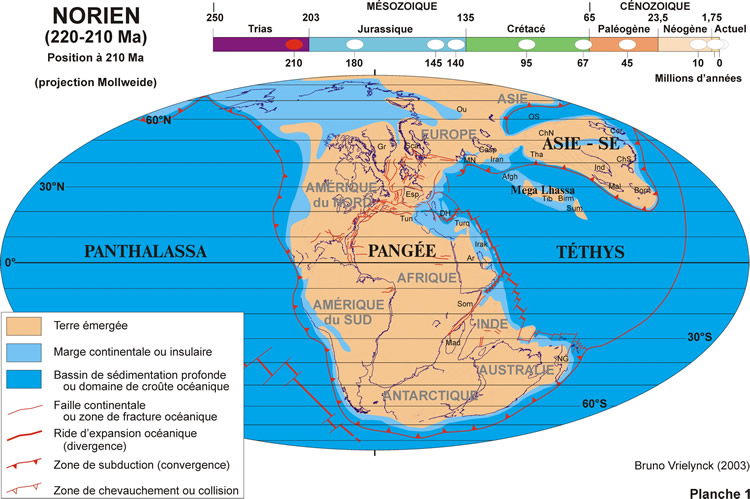

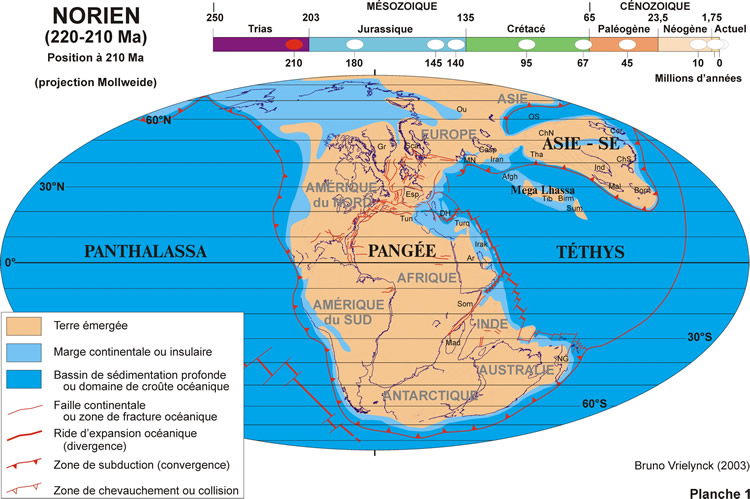

La planche ci-dessous représente la position des continents il y a 210 Ma (Trias), au début de l’ère secondaire. Leur position est restée la même au Carbonifère.

À l'aide de la carte, évaluer la surface de la calotte glaciaire au Carbonifère et en déduire le type de climat global (période glaciaire ou interglaciaire).

Le recul des glaciers

- Comparer l'extension du glacier entre 1860 et aujourd'hui.

Le glacier a pratiquement disparu, il a perdu en longueur (il n'arrive plus jusqu'à la vallée) et en épaisseur.

Il y avait une erreur de liens vers les images (le document de secours était celui que vous deviez produire).

- Proposer une explication aux différences observées.

La fonte des glaciers (qu'on peut actuellement observer sur toute la planète) est due au réchauffement global, lequel est essentiellement (si ce n'est entièrement) provoqué par les activités humaines. Il entraîne une montée du niveau de la mer déjà responsable de l'inondation de certaines régions.