De nombreuses personnes ont des difficultés à digérer le lait et les produits laitiers : ils sont "intolérants au lactose". D'autres ne souffrent pas de ces problèmes.

De nombreuses personnes ont des difficultés à digérer le lait et les produits laitiers : ils sont "intolérants au lactose". D'autres ne souffrent pas de ces problèmes.

- On veut comprendre pourquoi certaines populations humaines digèrent beaucoup mieux le lait que d'autres.

Notions évoquées dans ce dossier

- un allèle favorable

- un allèle neutre

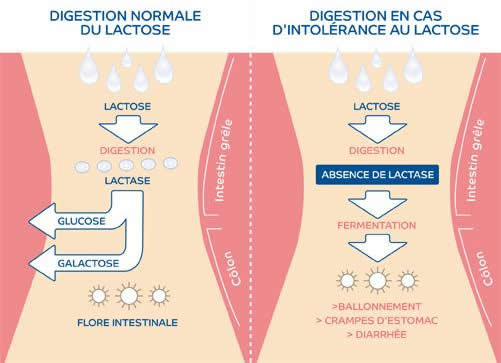

Document 1.1 - Symptômes et origine de l'intolérance au lactose

Entre 30 minutes et 2 heures après avoir absorbé du lait, certaines personnes souffrent de ballonnements et de flatulences, voire de diarrhées et de vomissements.

Ces symptômes sont dus à une intolérance pour le lactose, un sucre naturellement présent dans le lait, suite à une production insuffisante de lactase, une enzyme digestive.

Ces symptômes sont dus à une intolérance pour le lactose, un sucre naturellement présent dans le lait, suite à une production insuffisante de lactase, une enzyme digestive.

Normalement, la lactase transforme le lactose entre deux plus petites molécules qui sont absorbées. Si le lactose n'est pas transformé, il est récupéré par les microbes de l'intestin qui produisent alors du gaz et d'autres produits à l'origine des symptômes.

Source de l'illustration : fr.medipedia.be

- modèle moléculaire du complexe lactose/lactase (source : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1341) - à télécharger et ouvrir avec libmol.org

NB : ne pas confondre le lactose (sucre) et la lactase (enzyme).

Document 1.2 - Aspects génétiques et évolutifs

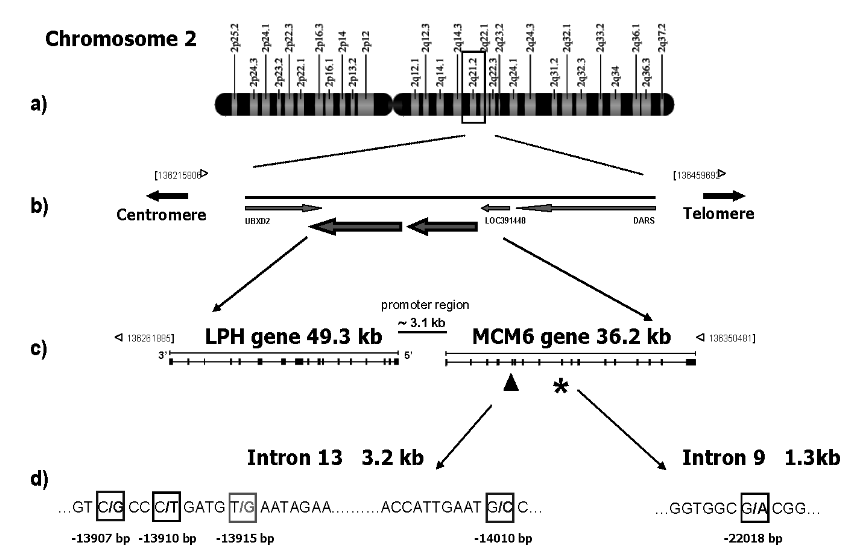

Le gène de la lactase et ses allèles

Le gène MCM6 régule l'expression du gène LPH qui code pour la lactase, en le laissant s'exprimer chez le nouveau-né puis en l'inactivant chez l'adulte.

Le gène LPH et le gène MCM6 sont situés sur le bras long du chromosome n°2. Ce sont deux gènes morcelés (les exons sont représentés par les "boîtes" noires).

Le gène LPH et le gène MCM6 sont situés sur le bras long du chromosome n°2. Ce sont deux gènes morcelés (les exons sont représentés par les "boîtes" noires).

On connait diverses mutations ponctuelles sur le gène MCM6, qui diffèrent selon les populations. Ces mutations, qui touchent les introns du gène MCM6, permettent au gène LPH de continuer à s'exprimer chez l'adulte.

Source : https://consensus.nih.gov/2010/lactoseabstracts.htm

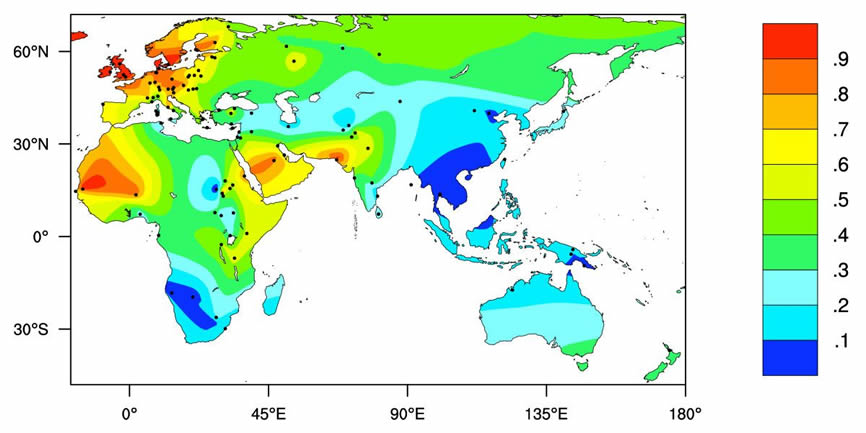

Distribution mondiale des allèles du gène de la lactase

Cette carte représente la proportion d'individus adultes capables de digérer le lactose dans le monde.

Les zones rouges (plus de 90% de la population tolérante au lactose) correspondent aux régions où une mutation permettant la digestion du lactose chez l’adulte est apparue : ces mutations sont apparues à plusieurs endroits du globe de façon indépendante.

Les zones rouges (plus de 90% de la population tolérante au lactose) correspondent aux régions où une mutation permettant la digestion du lactose chez l’adulte est apparue : ces mutations sont apparues à plusieurs endroits du globe de façon indépendante.

La sélection des allèles du gène de la lactase

Les allèles favorables (mutés) se sont ensuite répandus dans les populations au cours des générations par la reproduction sexuée.

Sources : "A propos de races humaines et de tolérance au lactose", "A worldwide correlation of lactase persistence phenotype and genotypes"

L'allèle muté étant favorable dans les populations consommant du lait, sa transmission de génération en génération a été favorisée par la sélection naturelle, mais a aussi été influencée par les migrations et d'autres facteurs culturels. Source : "Groupes humains : homogénéité et diversité", CNRS (videotheque.cnrs.fr) |

Pour simplifier, on notera MCM6+ et MCM6- les deux allèles du gène régulateur de l'expression du gène de la lactase :

- MCM6- : allèle permettant aux cellules intestinales de continuer à fabriquer la lactase (digestion possible du lait chez l'adulte)

- MCM6+ : allèle ne permettant pas aux cellules intestinales de continuer à fabriquer la lactase (digestion impossible du lait chez l'adulte)

Pistes d'exploitation

Après avoir visionné la vidéo, répondre aux questions suivantes :

- Avant la pratique de l'élevage, était-il plus intéressant d'avoir une lactase fonctionnelle ou non fonctionnelle ? Justifier.

- Compléter l'auto-évaluation ci-dessus.

- Résumer les mécanismes à l'origine de l'apparition d'une tolérance au lactose chez certaines populations humaines (1) sous forme d'un court texte et (2) d'un schéma bilan (de type "boîtes-flèches").

- Éléments de correction (exemple de schéma bilan)